あなたの理想の睡眠時間は何時間?適切時間を見つけるための実践ガイド

理想の睡眠時間は人によって異なります。

「最低でも7時間は睡眠をとった方がいい」

「9時間以上は寝過ぎである」

睡眠時間については何となくの知識はあっても、自分にとってベストな睡眠時間を知っている方はそこまで多くはないでしょう。

今回は理想の睡眠時間をテーマに、睡眠時間に関する基礎知識から理想の睡眠時間を見つけるための方法を解説します。

この記事の監修者

高島 雅之

たかしま耳鼻咽喉科院長

日本耳鼻咽喉科学会専門医、日本睡眠学会専門医、日本禁煙学会認定指導医。 『病気の状態や経過について可能な範囲で分かりやすく説明する』ことをモットーにたかしま耳鼻咽喉科で院長を務めている。

本記事の医師監修に関して、学術部分のみの監修となり、医師が商品を推奨しているわけではございません。

押さえておきたい睡眠の基礎知識

まずは睡眠に関する基礎知識について解説します。

睡眠時間=ベッドにいる時間ではない

私たちが「7時間寝た」と思っていても、その7時間すべてが睡眠時間ではありません。就床から眠りに落ちるまでの入眠潜時、夜中に目が覚めている中途覚醒、目が覚めてから実際に起き上がるまでの覚醒後滞在を差し引く必要があります。

当然ですが、理想の睡眠時間は実際に眠っていた時間を指します。実際に眠っていた時間とベッドに滞在している時間は異なり、睡眠効率は以下の式で求められます。

睡眠効率=「TST(実際に眠っていた時間)」÷「TIB(ベッドに滞在していた時間)」×100

いつも寝不足を感じている方は、足りないのが時間なのか、それとも効率なのかを切り分けて考えましょう。

「必要睡眠時間」「理想睡眠時間」「睡眠機会」の違い

睡眠時間について理解するために、以下の言葉を押さえておきましょう。

- 必要睡眠時間:健康や日中パフォーマンスの維持に生理的に必要な睡眠量

- 理想睡眠時間:最も調子が安定する睡眠時間。理論上、必要睡眠時間とほぼ一致する

- 睡眠機会(TIB):眠るために確保する時間≒ベッドに滞在していた時間。たとえば理想の睡眠時間が7.5時間で睡眠効率が90%なら、TIBは約8時間20分が目安となる

今回は2番目の理想睡眠時間を求めることが目的です。基本的には必要睡眠時間=理想睡眠時間であり、そこに見合うTIB(眠るために確保する時間)を逆算して求めます。

体内時計と睡眠恒常性

良い睡眠は「眠気を生み出す2つの力」のバランスで決まります。ひとつは、約24時間周期で睡眠のタイミングをコントロールする体内時計。もうひとつは、起きている時間が長いほど高まり、眠ることで解消される睡眠恒常性です。

この2つのリズムが噛み合わないと、同じ7時間眠っても「ぐっすり眠れた」という実感に差が出ます。たとえば夜型の人が「早寝」だけを頑張っても眠れないのは、体内時計が遅れているからです。改善の基本は朝の強い光と体の活動で体内時計を前進させること。そして、就床は「眠くなってから」が原則です。

体内時計と睡眠恒常性、この2つのリズムを整えることが質の高い睡眠への近道となります。

睡眠の質に関しては「睡眠の質とは何か? 睡眠チェックシート&改善方法」で詳しく解説しています。

データで見る睡眠時間の目安

では、一般的にはどれくらいの睡眠時間が理想とされているのかを見ていきましょう。

年代別の推奨時間のおおまかなレンジ

一般的に、成人は「7時間以上」が推奨されています。10代は8〜10時間、高齢者は7〜8時間が適切とされています。ただし個人差があるため、全体としては7〜9時間程度をひとつの目安にするとよいでしょう。

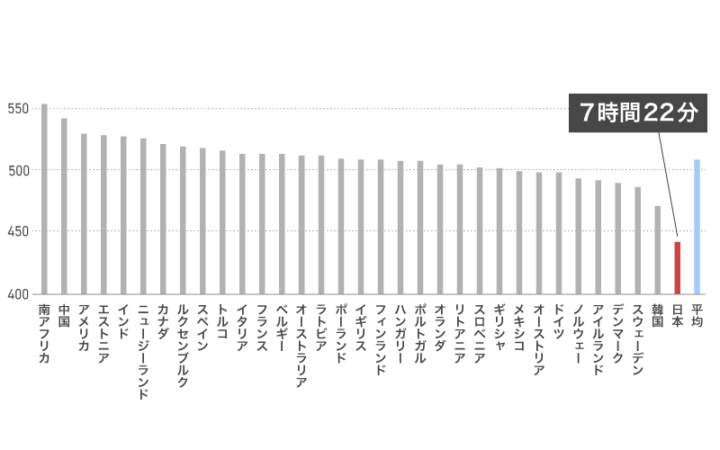

日本人の平均睡眠時間

※OECD「Gender Data Portal 2021」

※OECD「Gender Data Portal 2021」

日本人の平均睡眠時間は、諸外国と比べて短いことで知られています。ある調査では7時間22分という報告があり、総務省の調査では10歳以上の日本人の平均が7時間54分とされています。

いずれにしても国際的に見れば日本人の睡眠時間は十分とは言えませんが、あくまでこれは平均値です。理想の睡眠時間には個人差があり、年齢によっても変わってきます。平均はあくまでも参考値としてみましょう。

年齢別の理想の睡眠時間については「【年齢別】ベストな睡眠時間とは? 長すぎても短すぎてもダメな理由」で詳しく解説しています。

理想の睡眠時間に個人差がある理由

前述したように理想の睡眠時間には個人差があります。ここでは、なぜ個人差が生まれるのか、その要因について解説します。

遺伝

「ショートスリーパー」「ロングスリーパー」とも呼ばれますが、生まれつきの体質によって短い睡眠でも十分な人、長い睡眠が必要な人は存在します。しかし、本当に短い睡眠で十分な人は非常に稀です。

多くの方は7時間以上が安全域であり、自分を短眠体質もしくは長眠体質と決めつける前に、日中の眠気・集中・気分の安定で理想の睡眠時間を見極めましょう。

年齢・生活スタイル・季節

先述したように成長期の10代は、成人よりも多くの睡眠が必要です。さらに、運動量の増加やカフェイン・アルコールの摂取、服薬や持病の有無といった生活要因によっても、必要な睡眠時間は変化します。

また、季節の影響も無視できません。一般的に冬は夏よりも睡眠時間が長くなり、その差は10〜40分程度とされています。

クロノタイプ(朝型/夜型)

人には「朝型」「夜型」といったクロノタイプがあり、これは遺伝と生活環境の影響を受けて決まります。夜型の人が「早寝」だけを試みても眠気が来ないのは自然なことであり、無理に寝ようとするのは非効率です。

夜型の人は起床後に強い光を浴びる、朝にしっかり体を動かすといった行動で体内時計を前進させる方が合理的であり効果的です。

理想の睡眠時間を見つけるための実践ガイド

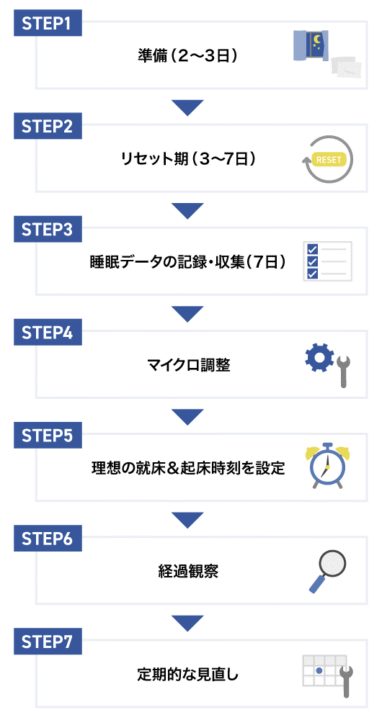

それでは、理想の睡眠時間を見つけるための方法を、ステップに分けて解説しています。

ステップ① 準備(2〜3日)

理想の睡眠時間を見つけるためには、まず測定環境のばらつきを極力なくすことが大事です。そのために、以下の点を意識しましょう。

- 起床時刻を固定する

- カフェインは午後以降を控える、寝酒は避ける

- 寝室条件(暗さ・静けさ・温度)を一定に保つ

最も重要なのは起床時刻を固定することです。起床の際、アラームの使用はOKですが、スヌーズはなるべく使わないようにしましょう。スヌーズを重ねると睡眠が細切れになり、起床直後のだるさ(睡眠慣性)が強まってしまいます。

はじめに就寝条件や環境を整えておくことで、この先の調整がしやすくなります。

ステップ② リセット期(3〜7日)

準備期の次は「リセット期」となります。ここでの目的は、たまった睡眠負債を解消することです。ここでは以下の点を意識しましょう。

- 起床時刻は固定のまま、眠くなってから就床する

- 布団に入って20分以上眠れないときは、眠気を待ってから再入床する

- 休日の寝だめは最大+1時間までにする

眠気のサインが分かりにくい人もいますが、あくび・まぶたの重さ・集中力の低下が続いたら眠気のサインです。

また、布団に入って20分以上眠れないときは、いったんベッドを出て、薄暗い場所で静かな単純作業(紙の本を読む、呼吸法など)をし、眠気を待ってから再び就床するようにしましょう。ベッドを“起きている場所”と学習させないために重要なことです。

ステップ③ 睡眠データの記録・収集(7日)

ここから実際に自身の眠りを記録していきます。目的は「どのくらい眠れば、どんな翌日になるか」を可視化することです。

記録する項目は以下の通りです。

- 就床時刻/起床時刻

- 入眠潜時(ベッドに入ってから眠るまでの時間)

- 夜間覚醒回数/合計覚醒時間

- 朝のスッキリ感(1〜5)

- 日中の眠気(1〜5)

- 行動メモ:カフェイン・アルコールの有無/運動/昼寝(時間)

- 睡眠効率:TST(実際に眠っていた時間) ÷TIB(ベッドにいた時間)×100

※TSTは「TIB −覚醒の合計」

おおまかな目安として、適正な睡眠と判断できる条件は以下です。

- 入眠時間:10〜20分程度

- 夜間覚醒:短め・少なめ

- 朝のスッキリ感:3以上

- 日中の眠気:軽度

入眠時間は長いのもよくありませんが、5分未満のように短過ぎるのもよくありません。とくに「倒れ込むように寝る」感覚は睡眠不足の典型です。

ここでの7日分の記録が貴重な基礎データとなります。週後半に崩れる、休日だけ著しく回復するなど、パターンがある場合はそれも記録しておきましょう。

ステップ④ マイクロ調整

基礎データが揃ったら、ここからは微調整のステージです。就床時刻を少しずつ動かしながら、3〜4日単位で様子を見ていきましょう。

【睡眠時間を増やす目安】

- 入眠が速すぎる(10分未満)

- 起床時のだるさ、日中の眠気、週後半のパフォーマンス低下が目立つ

- 休日に90分以上寝だめしたくなる

【睡眠時間を減らす目安】

- 入眠までが長すぎる(30分以上)

- 夜間覚醒が多い

- 朝のスッキリ度3以下が続く ※寝すぎによるスッキリ感の低下が懸念されるため

調整方法はシンプルです。睡眠時間を増やす場合は就床を15〜30分早め、逆に睡眠時間を減らす場合は就床を15〜30分遅らせます。起床時刻は必ず固定しておきましょう。固定することで体内時計のリズムが安定します。

注意点として、「昨日悪かったから今夜すぐ動かす」というのはNGです。睡眠には日ごとのブレが必ずあるため、3〜4日単位で傾向を見ながら調整してください。

ステップ⑤ 理想の就床&起床時刻を設定

理想のTST(必要睡眠時間)が見えてきたら、次はTIB(ベッドに滞在する時間)を逆算して、日々のスケジュールに組み込みます。

計算式は以下の通りです。

TIB=TST÷推定睡眠効率

※推定睡眠効率は、ステップ③(ベースライン週)で記録したデータから求めます

たとえば、7時間の睡眠(TST)が必要で、睡眠効率を85%と見込むなら、ベッドには8時間15分いる必要があるということです。

なお、睡眠効率は一般的に 80〜90%程度が目安で、それより大きく下がっている場合は、生活習慣や環境要因(カフェイン、寝室環境など)も見直す必要があります。

ステップ⑥ 経過観察

理想のTSTおよびTIBを設定できたら、1〜2週間の経過観察を行います。この期間に以下が安定して見られれば、あなたの理想TSTはおおむね定まったといえます。

- 朝のスッキリ感:3〜4を安定してキープ

- 日中の眠気:軽い(会議や運転で耐えられない眠気がない)

- 週末の寝だめ: 60分以下

- パフォーマンス:仕事・学習の集中力が維持でき、気分の乱高下が少ない

これらの条件を満たしていれば、適正な睡眠時間に到達したサインです。もし上記のどこかに不調が見られる場合は、再びステップ④(マイクロ調整)に戻り、15〜30分単位で就床時刻を調整してみましょう。

ステップ⑦ 定期的な見直し

理想の睡眠時間は固定値ではありません。季節や運動量、ストレス、年齢などによって必要量は変化するものなので、定期的に見直しが必要となります。

3~6ヶ月に1度くらいの頻度で点検を行いましょう。1週間だけ「ステップ③(記録)」を再開し、以下のポイントを確認します。

- 入眠潜時(長すぎたり、逆に5分未満と短すぎないか)

- 朝のスッキリ感(3以上をキープできているか)

- 日中の眠気(強い眠気に悩まされていないか)

- 週末の寝だめ(60分以内に収まっているか)

これらをチェックし、季節による変化(冬は少し長め、夏は少し短めなど)が見られたら、TIBを10〜20分単位で微調整しましょう。また、長期出張・時差・繁忙期などでリズムが崩れた場合は、ステップ②(リセット期)を3〜4日だけ再び実施するのが有効です。

以上が、理想の睡眠時間を見つけるための実践ガイドです。大切なのは「一般的に○時間がよい」という平均値に頼るのではなく、自分の体と生活に合った睡眠時間をデータと観察から導き出すことです。ぜひ今日から試してみてください。

【タイプ&シーン別】睡眠時間の調整例

理想の睡眠時間は人それぞれですが、体質や生活リズム、環境によって崩れやすいパターンが共通しています。ここでは代表的なタイプ・シーンごとにおすすめの調整法をまとめました。

【タイプ別の工夫】

- 夜型 × 寝つきが長いタイプ

→ 就床を20分遅らせ、朝の強い光+軽い運動で体内時計を前進させる - 朝型 × 早朝覚醒タイプ

→ 就床を15〜30分遅らせ、夕方の軽い運動+就寝前の静かな読書で中途覚醒を減らす - ストレス性の中途覚醒タイプ

→ 就寝前に紙とペンで5分の思考整理を行う。さらに「3-2-1ルール」(3時間前に食事終了/2時間前に入浴/1時間前にデジタル終了)を実践して、総睡眠を30〜45分増やす

【シーン別の工夫】

- 多忙期

→ 平日は最低限の“壊れない睡眠時間”を死守し、週末は+30〜60分の補填でバランスを取る - 昼寝

→ 15〜30分を基本とする。15時以降は避け、夜の入眠を妨げないようにする - 夜勤

→ 夜勤明けは強い光を避けて帰宅して、短い昼寝を行う。連続夜勤では 「暗い朝」(帰宅時はサングラス・遮光カーテン) と 「明るい夜」(勤務中はしっかり明るい照明) を作り、昼夜のメリハリをつける - 出張(時差対策)

→ 到着後はできるだけ早く現地の生活リズムに切り替え、朝は光を浴びる・夜は強い光を避けることで体内時計を現地に適応させる

睡眠の質を高めたい方におすすめのサプリメント

睡眠の質を向上させたい方には、GABA(ギャバ)を配合したサプリメントがおすすめです。

GABAは神経の興奮を抑える働きを持つ成分であり、リラックスを促し、入眠のスムーズさや深い眠りにつながるとされています。

Vitabrid Daily GABA

「Vitabrid Daily GABA」は、GABAを含め、合計21種の厳選した自然由来の素材を配合したサプリメント。“暮らしに寄り添うポジティブサプリ”として、1日2粒で気軽に続けやすいのも魅力です。

初回定期価格は980円。「不眠」「ストレス」「疲れ」等の悩みを感じている方はぜひお試しください。

Vitabrid Daily GABAについて詳しくはコチラ

ジャパンプレミアムDHA&EPA+GABA

「ジャパンプレミアムDHA&EPA+GABA」は、DHA(480mg)、EPA(100mg)、GABA(100mg)などを配合した基礎健康のためのオールインワンサプリメント。

「睡眠」「すっきりとした目覚め」「ストレス疲労」「血中中性脂肪」「認知症予防」「血圧」「活気活力」「肌弾力」の8つの機能性を実現しました。ソフトカプセルなので嚥下機能が落ちた高齢者の方も安心してお飲みいただけます。

初回定期価格は980円。“日本で最も機能性が多いDHAサプリ”をぜひお試しください。

ジャパンプレミアムDHA&EPA+GABAについて詳しくはコチラ