足の爪ケア基本ガイド〜手との違い・主なトラブル・正しい切り方〜

手の爪は入念にケアしている方であっても、足の爪はおろそかになってしまっている方は少なくありません。足の爪は靴に隠れているため変化に気づきにくく、気づいたときにはすでに伸びすぎていた、というケースも珍しくないでしょう。

さらに足の爪は手の爪とは異なり、靴下の中で長時間蒸れや圧迫、摩擦にさらされるため、巻き爪や変色、肥厚などのトラブルが起こりやすい部位です。

そこで今回は、足のネイルケアについて解説します。手の爪との違いから、代表的なトラブル、日々のケア方法などについて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者

稲葉 岳也

いなばクリニック 医院長

東京慈恵会医科大学卒業後、千葉大学大学院にて医学博士を取得。東京慈恵会医科大学附属病院、聖路加国際病院を経て、2004年にいなばクリニックを開業。皮膚科・形成外科領域のレーザー治療およびアレルギー疾患の総合的治療を専門としている。

本記事の医師監修に関して、学術部分のみの監修となり、医師が商品を推奨しているわけではございません。

手と足の爪は何が違う?

足の爪を正しくケアするために、まずは手の爪との違いについて理解しておきましょう。手の爪との主な違いとしては「成長スピード」「厚み・形状」「環境」が挙げられます。

成長スピード

手の爪は月に約3.5mm伸びるのに対して、足の爪は月に約1.6mmしか伸びません。足の爪が伸びるスピードは手の半分以下なのです。また、生え替わる期間も、手の爪が約半年に対して、足の爪は1年~1年半かかります。

足の方が入れ替わりは遅いので切り方を失敗してしまうと、その失敗が長く残ってしまいます。

厚み・形状

平均的な手の爪の厚みは、男性で約0.6mm、女性で約0.5mm。一方、足の爪は男性で約1.65mm、女性で約1.4mmと、手の爪よりおよそ3倍も分厚いのが特徴です。

実際に触れてみてもその差は明らかで、足の爪は歩行時の蹴り出しや衝撃から指先を守る“シールド”としての役割を果たすため、自然と厚みが増します。ただし、その分負担も大きく、厚くなったり反り返ったりしやすい傾向があります。

また、形状も手の爪とは異なり、やや平板で、横からの圧力が加わるとカーブが強まり、巻き爪へ進行しやすくなるのも特徴といえます。

環境

足の爪は1日の大半を靴下と靴に包まれており、汗や湿気がこもりやすい環境にあります。また、歩いたり立ったりする際には、物理的な外力が指先に加わります。

こうした手の爪にはない負荷は、足の爪に特有のトラブルを引き起こす要因です。例えば、蒸れによる菌やカビの繁殖、圧迫や摩擦による変形や厚みの増加、さらには巻き爪や変色など、多くの症状がこうした環境から生じやすくなります。

足の爪に多いトラブル一覧

先述したように、足の爪は手とは異なる特徴があるため、起こりやすいトラブルも手とは異なります。その代表的なトラブルとしては、以下のようなものが挙げられます。

|

症状 |

特徴 |

主な原因 |

|

巻き爪 |

爪の縁が内側に巻き込んだ状態。放置すると炎症や化膿に進むこともある |

爪の角を深く切る、きつい靴、前滑りするヒール、遺伝的な爪のカーブの強さ |

|

陥入爪 |

爪の側縁が皮膚に食い込んだ状態。炎症を起こして痛みが伴う |

深爪など不適切な爪切り、きつい靴、発汗、外傷 |

|

肥厚・変形 |

爪が分厚く硬くなり、反り気味になった状態。割れやすく、靴の圧で悪化する |

度重なる衝撃、加齢、合わない靴、ヤスリで整えず放置 |

|

二枚爪 |

爪の先端部分が層状に割れて薄く剥がれた状態 |

衝撃が強い不適切な爪切り、栄養不足、乾燥 |

|

爪白癬 |

爪が白く濁る、または黄褐色に変化し、厚くなったり、もろくなったり、浮き上がったりした状態。自己流ケアでは治らない |

加齢、足白癬の併存、密閉性の高い靴、外傷、糖尿病・免疫低下 |

|

爪下血腫 |

爪下に出血し、黒紫色に変色した状態。強い圧痛を伴う |

打撲や挟み込みなどの外傷。48時間以内の血腫は穿孔(トレフィネーション)で圧を逃がすのが基本 |

|

爪甲剥離 |

爪が爪床から離れ、白く見えた状態 |

外傷や反復摩擦、真菌感染、乾癬などの皮膚疾患、薬剤、甲状腺機能亢進症 |

|

割れ・欠け |

爪が割れる、または小さく欠けた状態。靴の中で引っかかり悪化することもある |

乾燥、深爪、強いやすりがけ、スポーツでの繰り返しの衝撃、靴のサイズ不適合 |

これらのトラブルは、いずれも日常生活の中での習慣や環境が大きく影響します。放置すると悪化し、歩行のしづらさや慢性的な痛みにつながることもあるため、早めの発見と適切なケアが大切です。

足のネイルケアが大事な理由

足の爪のケアは手の爪に比べるとおろそかにされがちですが、実際には手の爪と同等か、それ以上に重要です。その理由は主に以下の2つです。

- 歩行ができなくなる可能性がある

- ケガ・感染につながる

足の爪は歩行の安定に直結しています。長すぎると靴先で圧迫され、短すぎると指先が前に滑って爪縁が皮膚に食い込みやすくなります。爪の痛みや違和感が続けば、歩行そのものが困難になる場合もあります。

また、足指周囲を清潔かつ乾燥した状態に保てないと感染リスクが高まり、爪白癬や皮膚トラブルの原因となります。特に高齢者や糖尿病などで血流や知覚に問題がある方は、わずかな爪のトラブルから潰瘍や歩行障害に発展する恐れがあるので、予防と早期対応が欠かせません。

手の爪のケアはどちらかといえば「見た目」や「身だしなみ」のためであるのに対して、足の爪は日々の動作や健康を支える「予防医療」といえるでしょう。

足のネイルケア方法

それでは、足のネイルケア方法について解説します。

足のネイルケアに必要な道具

まずは、足の爪をケアするのに必要な道具を紹介します。必要なものは決して多くはなく、以下のような最小限の道具で十分です。

- 爪切り(厚い爪にはニッパー型が扱いやすい)

- 爪やすり(エメリーボード/シャイナー)

- キューティクルリムーバー

- ネイルオイル、ハンドクリーム

足の爪は分厚いため、爪切りはニッパー型が理想ですが、通常の爪切りでも問題ありません。また、「足の爪用爪切り」も市販されているので、気になる方はチェックしてください。

爪やすりについてはエメリーボードが爪切りでカットした後の長さ調整に使用するのに対して、シャイナーは軽く表面を磨いて光沢を出すために使用します。そのため、シャイナーは必須ではなく、見た目の仕上がりを重視する方は取り入れるといいでしょう。

また、キューティクルリムーバーは爪の甘皮(キューティクル)を処理するために、ネイルオイルとハンドクリームは保湿のために必要となります。

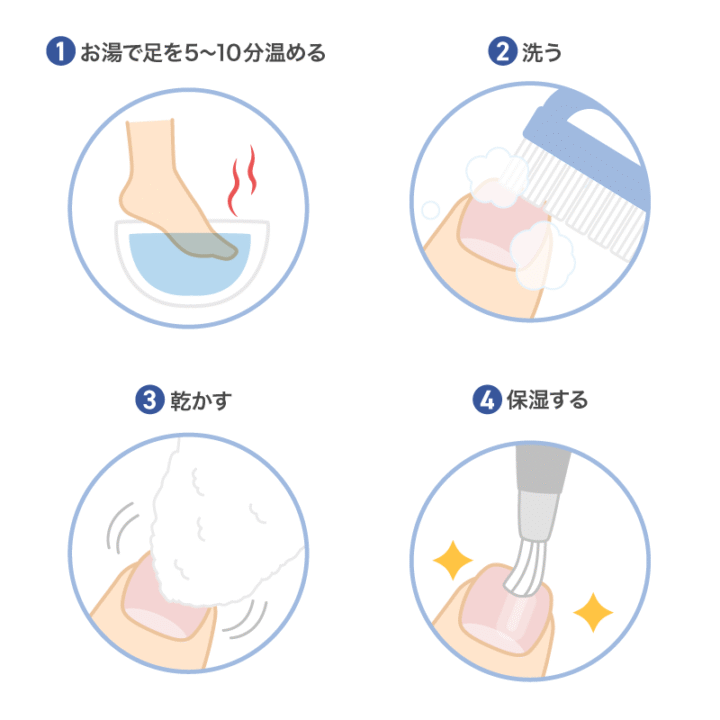

基本は洗う→乾かす→保湿する

ここからは具体的なケア方法について解説します。

足の爪の日常的なケアは「洗う→乾かす→保湿する」が基本です。毎日の習慣に取り入れることで、清潔を保ちながらトラブルを予防できます。

①お湯で足を5~10分温める

洗う前に、まずは40℃前後のお湯で足を5~10分温めましょう。温めることで爪や皮膚が柔らかくなり、スムーズにケアできる状態になります。普段から湯船に浸かっている方は、入浴によって十分温まっているため、別途この工程を行う必要はありません。

②洗う

爪周りは汚れが溜まりやすいため、石けんをよく泡立て、ブラシで爪の表面、爪の横の溝、爪の根元、指と指の間をやさしく洗いましょう。ブラシは力を入れすぎないよう注意してください。

③乾かす

水分が残ると蒸れやにおい、白癬の原因になります。入浴後はタオルで指の間から爪縁まで丁寧に拭き取りましょう。

④保湿する

乾燥は割れや欠けの原因になるため、ネイルオイルやネイル補修液を“薄く・広く”爪周りや指先に塗ります。くるくると円を描くようにマッサージすると、オイルがなじみやすくなります。塗りすぎて靴下が湿ると逆効果になるため、就寝前のケアがおすすめです。

以上が足の爪の基本的なケア方法です。毎日の入浴時に②〜④を行い、①のお湯で温める工程は爪が硬い時や特別なケア(爪切りや整え作業)の前に行いましょう。

なお、皮膚の炎症や傷、感染症がある場合は自己処理を避け、皮膚科などの医療機関に相談してください。

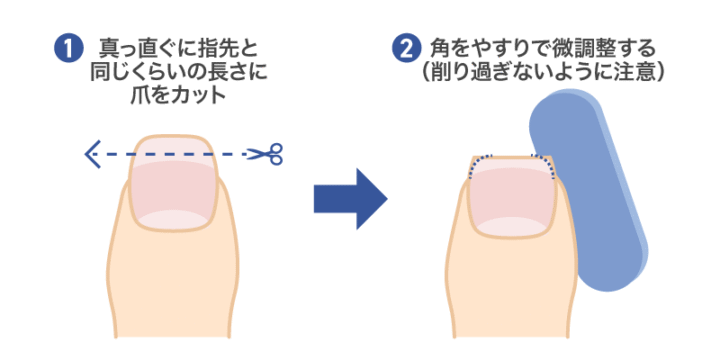

爪は「スクエアオフ」にカット

足の爪の切り方は、先端を平らに整える「スクエアオフ」がおすすめです。

長さは指先とほぼ同じ程度を目安にし、深爪は避けましょう。形は、真っすぐ切り、角はわずかに整える程度に留めます。角を落としすぎると、爪が皮膚に食い込みやすくなり、陥入や巻き爪の原因になります。

仕上げにはやすりで微調整を行います。削るときは往復がけではなく、一方向に動かしましょう。往復がけをすると、爪が割れてしまう恐れがあります。

また、爪を切るのは、入浴後の爪が柔らかくなったタイミングがおすすめです。硬い爪の場合は、ニッパー型の爪切りを使うと安全です。

においケア

足の爪は手の爪よりもにおいが発生しやすいため、定期的なケアは欠かせません。においの原因は、靴や靴下で覆われた状態でかく汗と、それを分解する皮膚常在菌の代謝によるものです。

まずは足裏や指の間までしっかり洗い、乾燥させることが第一です。ただし、足裏を強くゴシゴシ洗いすぎると角質が厚くなり、かえってにおいの温床になるため注意しましょう。

また、先述のとおり保湿は「薄く・広く」が基本です。塗りすぎて湿った状態になると、菌が繁殖しやすくなり逆効果になります。ケアを徹底したい方は、足用パウダーを指の間に少量使って乾燥と防臭をサポートしたり、インソールを洗える素材に交換したりするのも効果的です。

甘皮処理

甘皮のケア(処理)も定期的に行いましょう。

甘皮処理の手順は以下の通りです。

- 指先を約40℃前後のぬるま湯に5分ほど浸けて甘皮を柔らかくする

- キューティクルリムーバーを塗布し、優しくなじませる

- 甘皮が柔らかくなったら、甘皮と爪の境目に軽く当てるようにして甘皮を根本から押し上げる

なお、甘皮は爪と皮膚の間に細菌が入るのを防いでくれるため、過度に取りすぎるのはよくありません。処理後は爪と皮膚が乾燥しやすくなるため、ネイルオイルや保湿クリームでしっかりと保湿しましょう。

甘皮処理の方法については「【医師監修】正しい爪のケア方法〜健康的で美しい爪の条件とは?〜」で詳しく解説しています。

NGケア方法

足の爪のケアするにあたっては、以下の2つに注意しましょう。

- 角の切り落としすぎ

- やすりすぎ

爪の角を深く切り落とすと、のちに爪が皮膚に食い込みやすくなり、陥入爪や巻き爪の原因になります。また、強い力で往復がけをすると、爪の層がささくれ立ち、二枚爪や欠けの原因になります。やすりは一方向に動かすのが基本です。

そのほか、マニキュアやジェルネイルを長期間塗ったままにすると、爪が蒸れやすくなり、においや白癬の原因になります。同じ靴の連投も蒸れを引き起こしやすくなるのでなるべく避けましょう。

なお、強い痛みや腫れ、膿、爪の黒い変色、急速な肥厚など、歩行に支障がある場合は早めに医療機関を受診しましょう。

足の爪に関するよくある質問

最後に、足の爪に関してよくある質問にお答えします。

爪切りの適切な頻度はどれくらいですか?

A. 月1〜2回程度を目安にしましょう。

先述したように、爪の長さは指先と同程度から白い部分がうっすら残るくらいで「スクエアオフ」にカットするのがおすすめです。

足の爪をケアするにあたって、マッサージは有効ですか?

A. 必須ではありませんが、マッサージは血流や代謝を促し、爪の成長や健康維持をサポートします。

マッサージは足の冷えやむくみの予防、疲労軽減にも効果的です。入浴後など、爪や皮膚が温まって柔らかくなったタイミングに行うのがおすすめです。

方法としては、親指と人差し指で爪の生え際をつまみ、軽く引っ張ったり、円を描くように揉んだりするとよいでしょう。指1本につき10秒程度、1日3セットが目安です。

子どもの巻き爪はどうしたらいいですか?

A. 痛みや炎症があれば医療機関を受診しましょう。

爪の切り方は大人と同様に角を残してスクエア型に整えるのが基本です。成長とともに自然に改善することもありますが、靴のサイズが合っているかを定期的にチェックすることが大切です。

靴やサンダルを購入する際はどのようなことに注意すればいいですか?

A. つま先の余裕・甲の高さ・幅をチェックしましょう。

つま先には5〜10mm程度の余裕を持たせ、甲は前滑りしないようしっかりフィットするもの、幅は締め付けすぎないことが大切です。サンダルの場合は、足指や爪先が保護されるデザインや、ベルトで甲やかかとをしっかり固定できるタイプがおすすめです。ストラップが緩いと足が前滑りしやすく、巻き爪や爪の損傷の原因になるため、調整機能があるものを選びましょう。

足のネイルケアに

ビタブリッド ネイルシールドプレミアム

「ビタブリッド ネイルシールドプレミアム」は、ネイルケア専門ブランドTITANAIL(チタネイル)監修のもとに開発した、傷んだ爪の表面を瞬時に補修するネイルケア補修液です。

ケラチンの生成を補助するヘマチンを高濃度で配合しているほか、爪の内部結合を強化するプレックス成分(ジカルボン酸×コハク酸)を配合することで、弾力のあるしなやかで強い爪に導きます。

爪の乾燥や縦線が気になる方、変色が気になる方、爪が割れしまった(または割れやすい)方はぜひご検討ください。

ビタブリッド ネイルシールドプレミアムについて詳しくはコチラ